一、草魚出血病

1.病原體

草魚呼腸孤病毒,球形顆粒��,直徑70~80nm,20面體球形顆粒�����,含有11個片段的雙鏈RNA��。不同地區(qū)存在不同的毒株��。目前已報(bào)道了10個分離株���,該病毒主要引起中國淡水養(yǎng)殖主要品種草魚在魚種階段發(fā)生出血病,死亡率高達(dá)90%以上���,給水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)造成巨大損失���。

2.流行情況

草魚、青魚都可發(fā)病����,但主要危害草魚�����,從2.5厘米~15厘米大小的草魚都可發(fā)病�����,有時2齡以上的大草魚也患病��。草魚出血病發(fā)病季節(jié)長���,每年6月下旬至9月底是主要流行季節(jié),高峰在8月�,死亡率高,高密度飼養(yǎng)的魚種池危害更甚�����,常發(fā)生全塘覆沒���,對提高淡水魚產(chǎn)量是一個嚴(yán)重的威脅����。

水溫在20℃~33℃時發(fā)生流行��,最適流行水溫為25℃~30℃。當(dāng)水質(zhì)惡化��,水中溶氧低�,透明度低,水中總氮�����、有機(jī)氮���、亞硝酸態(tài)氮和有機(jī)耗氧率高���,水溫變化大���,魚體抵抗力低下��,病毒量多時易發(fā)病����。

3.發(fā)病過程

從感染到發(fā)病死亡�,需4天~15天,一般是7天~10天��。病程分潛伏期、前趨期和發(fā)展期三個階段

(1)潛伏期��。約3天~10天�����,在此期間內(nèi)���,魚的外表不顯示任何癥狀��,活動與攝食正常�。潛伏期的長短與水溫及病毒濃度有密切關(guān)系���。水溫高���,病毒濃度高,潛伏期短;反之�����,則長�。

(2)前趨期。時間短,僅1天~2天�,魚的體色發(fā)暗、發(fā)黑�,離群獨(dú)游,停止攝食�����。

(3)發(fā)展期����。時間長短不一,一般為1天~2天�,病魚表現(xiàn)充血、出血癥狀而死��。

4.癥狀

患病初期��,魚體色發(fā)黑����,離群獨(dú)游水面����,反應(yīng)遲鈍,攝食減少或停止����。

(口腔充血發(fā)紅)

病魚的主要癥狀是充血��。體內(nèi)外各個器官和組織表現(xiàn)出斑點(diǎn)狀或塊狀充血�����,諸如鰭條��、鰓蓋����、鰓絲����、眼眶、口腔�����、下顎等表皮組織�,不用解剖就可以看到充血現(xiàn)象。病魚眼球突出����,鰓絲蒼白或充血�����。腦膜腔�、肌肉�����、腸道����、腸系膜、鰾壁����、膽囊、肝����、脾、腎等器官�����,也往往出現(xiàn)充血現(xiàn)象�����,故依癥狀定名為"出血病"�。

外部癥狀一般微帶紅色,小魚種在陽光或燈光透視下����,可見皮下充血現(xiàn)象。將病魚皮膚剝開����,肌肉有的顯示點(diǎn)狀或快狀出血,有的全身肌肉呈充血現(xiàn)象�,鰓部貧血,出現(xiàn)“白鰓”��,也可能出現(xiàn)鰓瓣呈斑狀充血��,但有的病魚鰓部無此癥狀���。

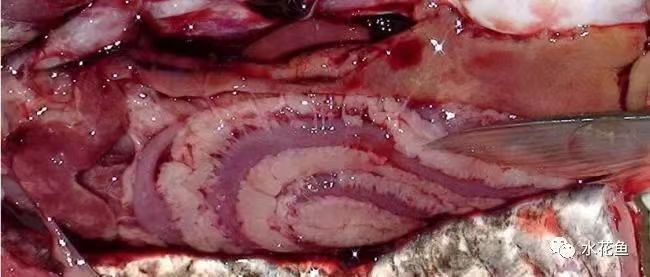

內(nèi)部器官的癥狀常見的是腸道充血��,全腸或局部因充血呈鮮紅色����,腸系膜和周圍脂肪,也常伴有明顯的點(diǎn)狀出血���。但腸道半滑肌一般仍完好�����,仍具韌性����,無腐爛或水腫等情況出現(xiàn)����,少數(shù)病魚的肝、脾�、腎等出現(xiàn)灰白色或局部充血,鰾壁及膽常充滿血絲�。

實(shí)際上,上述癥狀群并非全部同時出現(xiàn)���,按其癥狀表現(xiàn)和病理變化的差異����,大致可分為3個主要類型和"白鰓"共4種類型,可同時出現(xiàn)�����,亦可交替出現(xiàn)��。

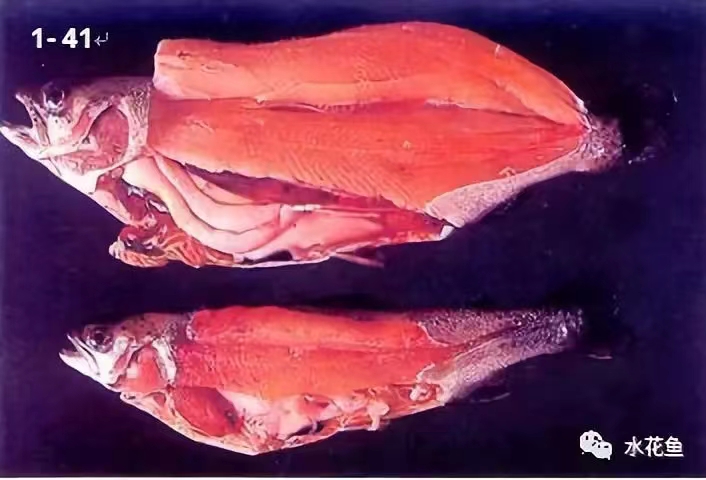

(1)紅肌肉型�。主要癥狀為肌肉明顯出血�,全身肌肉呈鮮紅色。

(2)紅鰭紅鰓蓋型���。主要癥狀為鰭基����、鰓蓋嚴(yán)重充血��,頭頂���、口腔���、眼眶等處有明顯出血點(diǎn)。

(3)腸炎型�����。主要癥狀為腸道嚴(yán)重充血,腸道全部或局部鮮紅色�����,內(nèi)臟點(diǎn)狀出血��。診斷時�����,要注意以腸道出血為主的草魚病毒性出血病與細(xì)菌性腸炎病的區(qū)別�,前者表現(xiàn)為腸道充血發(fā)紅且無膿液或有琉晶樣物質(zhì)。

(4)“白鰓”型���。鰓絲呈白色��,腸道���、肝臟等內(nèi)臟器官均呈白色。

5.防治方法

放養(yǎng)密度應(yīng)控制在800尾/畝以下為宜�。水質(zhì)越壞發(fā)病越嚴(yán)重,長期低溶氧狀態(tài)最容易發(fā)生本病���。

(1)清塘消毒���。清除池底過多淤泥�,改善池塘養(yǎng)殖環(huán)境���,并用生石灰水或漂白粉水潑灑消毒。

(2)下塘前藥浴��。魚種在放養(yǎng)時用10ppm的聚維酮碘溶液浸泡6~8分鐘���,用聚乙烯氮戊環(huán)酮碘劑(PVP-1)60毫克/升藥浴25分鐘左右��。

(3)人工免疫預(yù)防�����。發(fā)病季節(jié)到來之前人工接種出血病防治滅活疫苗�����,或免疫組織漿疫苗���,可產(chǎn)生特異性免疫力����,保護(hù)草魚安全度過當(dāng)年流行季節(jié)�����。

?、俳》ǎ耗猃埓溲酰?.5%疫苗液浸浴夏花24小時;或0.5%疫苗液�����,加0.5毫克/升莨菪堿����,尼龍袋充氧浸浴3小時,成活率可達(dá)83%~92%�����。

?����、谧⑸浞ǎ?厘米以上的草魚,采用腹腔或背鰭基部注射每為注射疫苗0.3毫升~0.5毫升�。

(4)藥物防治。

?��、僦兴帲好?00千克魚每天用大黃���、黃芩、黃柏�、板藍(lán)根各125克,再加0.5千克食鹽拌飼料投喂��,連喂7天��。

?、谟昧蛩徙~溶于水全池遍灑�,使池水成0.7毫克/升濃度,隔天1次���,連潑灑2次����。

(5)水體消毒����??梢酝ㄟ^全池潑灑生石灰(每立方水體35-40克)進(jìn)行消毒與改善水質(zhì)����。

(6)殺滅水體中的病毒病原?����?刹捎脻姙⒌庵苿┑姆椒?��,對于發(fā)生出血病的草魚池塘�����,通常連續(xù)潑灑聚維酮碘或季銨鹽絡(luò)合碘等(每立方水體0.3-0.5毫升)2-3次�,隔天1次�。

二、鯉痘瘡病

該病是由皰疹病毒引起的一種主要危害鯉�、鯽的病毒性傳染病。其特征是在魚體表出現(xiàn)大量灰白色石蠟樣增生物���。

1.病原

痘瘡病是一種病毒性傳染病�,病原為鯉皰疹病毒,病毒直徑為0.07-0.1微米�����。病毒顆粒近球形�,復(fù)制適宜溫度為15℃~22℃,通常由成群的球狀病毒顆粒感染所致�。

2.流行與危害

流行季節(jié)與溫度:冬季及早春低溫(10-16℃)時節(jié)。

本病通常流行于秋末冬初和早春季節(jié)��,水溫在10℃~20℃時�,水質(zhì)較肥的池塘鯉魚易發(fā)此病,特別是一齡以上的鯉魚對此病較敏感�。當(dāng)水溫升高(高于18℃后)或水質(zhì)改善后,痘瘡會自行脫落���,會逐漸自愈。條件惡化后又可復(fù)發(fā)��。在越冬后期可引起病魚死亡����,在輕微病情的情況下,一般不會造成死亡�,但影響魚的生長及魚體外觀,降低商品價(jià)格,影響經(jīng)濟(jì)效益�����。

3.癥狀和病變

魚體表出現(xiàn)乳白色小斑點(diǎn)����,并覆蓋一層很薄的白色黏液,隨著病情的發(fā)展���,白色斑點(diǎn)的大小和數(shù)目逐漸增加�、擴(kuò)大和變厚�,其形狀大小各異。這種增生物既可自然脫落��,又能在原患部再次出現(xiàn)新的增生物���。病魚生長性能下降�,表現(xiàn)為消瘦��、游動遲緩��,甚至死亡����。

病狀的特點(diǎn)是:早期病魚體表出現(xiàn)乳白色小斑點(diǎn)�����,并覆蓋著一層很薄的白色黏液����,隨著病情的發(fā)展�,白色斑點(diǎn)的大小和數(shù)目逐漸增大和增多,以至蔓延全身��。由于患病部分的表層受到某些刺激增厚而形成“增生物”���,色澤由原來的乳白色逐漸變成石蠟狀�,形成癬狀痘瘡��,上面有時有極小的紅色條紋�����?���!霸錾铩笨筛叱鲷~體表1毫米~5毫米,其表面由光滑變?yōu)榇植?,質(zhì)地由柔軟變?yōu)檐浌菭睿^堅(jiān)硬��,一般不能被磨擦碰掉��。這種表皮“增生物”是致密的結(jié)締組織��,內(nèi)有一些微血管���,其主要成分是膠原纖維�����。這些“增生物”長到一定大小后����,可自動脫落���,以后在原位置上又重新長出新的“增生物”

4.防治方法

(1)加強(qiáng)綜合預(yù)防措施��,嚴(yán)格檢疫制度��。隔離病魚��,并不得留作親魚����。

(2)漁池用生石灰徹底清塘消毒,有病魚或病原體的水域亦需作清毒處理�,最好不用作水源。

(3)將病魚放入含氧量高的清潔水中(最好是流動水)�,體表增生物會自行脫落。

(4)將0.5千克大黃研成粉末�,用開水浸泡12小時后,與100千克餌料混合制成藥餌���,或者內(nèi)服三黃粉�����,同時全池潑灑0.4ppm二溴海因�����,投喂3-5天��。

(5)使用生石灰調(diào)節(jié)池水pH值�����,使之保持在8以上�。

(6)二溴海因或溴海因全池潑灑����,用量為0.2~0.5克/立方米。

(7)碘伏全池潑灑����,用量為0.2~0.3毫升/立方米。

(8)復(fù)合碘溶液����,或10%聚維酮碘溶液,或10%聚維酮碘粉��,一次量���,每一立方水0.1毫升����,或0.45~0.75毫升��,全池潑灑一次��。

(9)銀翹板藍(lán)根,或七味板藍(lán)根�����,或清熱中藥方劑�,一次量,每1公斤飼料3.2~4.8克���,或6~8克�,一天兩次�����,連用2~3天�����。

三����、鯉春病毒病

1.病原

該病由一種彈狀病毒即鯉春病毒血癥病毒(簡稱SVCV)引起。有一層囊膜����,病毒大小為180×70nm��,含單鏈RNA和依賴于RNA的RNA聚合酶(最適活性溫度為20-22℃)��,在CsCl中的浮密度為1.195-1.200克/毫升。根據(jù)其結(jié)構(gòu)蛋白組分可把該病毒列入水泡性口炎類�。目前研究證明SVC病毒只有一種血清型。

(鯉魚眼球突出)

2.流行及危害

鯉春病毒病流行地域廣��,我國大部分地區(qū)均有發(fā)生����,時間主要在4~6月,水溫在13~22℃�,17℃左右是最容易發(fā)病的溫度。危害對象主要是鯉魚�,鯽魚也被感染,越冬以后的幼鯉和1齡以上的鯉魚極易感染�����。感染途徑是以水體為媒介���、水平傳播為主����,亦可通過魚類寄生蟲等傳播。傳播快���、潛伏期短�,死亡率高����。

在春季比較流行,在15度以下感染后的魚出現(xiàn)病癥����,20度以上則停止,當(dāng)水溫低于13度���,由于病毒的活力降低��,其感染力也隨之下降���。

感染后死亡率在30%-40%,有時高達(dá)70%;嚴(yán)重時病魚的死亡率可高達(dá)100%�。

(鯉魚魚鰾出血)

3.癥狀

病魚一般表現(xiàn)為體色變黑、反應(yīng)遲鈍�����、呼吸困難,無食欲��,游泳遲緩���,往往失去平衡而側(cè)游�,嚴(yán)重時無力靜臥水底�����。病魚體表兩側(cè)有紅腫浮斑����,體表輕度或重度充血����,肛門紅腫外突且常掛有長條狀黏液,腹部膨大���,眼球外突���。

病魚往往有多量帶血的腹水。由于該病毒在體內(nèi)增殖,尤其是在毛細(xì)血管內(nèi)皮細(xì)胞��、造血組織和腎細(xì)胞內(nèi)增殖���,從而破壞了體內(nèi)水鹽平衡和正常的血液循環(huán)�����,因此病魚表現(xiàn)為肝����、腎���、脾�、心�、鰾、肌肉和造血組織等多組織器官的水腫����、出血、變性�、壞死及炎癥等病變,從而導(dǎo)致感染魚死亡�����。

解剖可見腸道和腎充血發(fā)炎,腸黏膜脫落�,腸內(nèi)有膿狀物。病情嚴(yán)重的病魚除有腸道出血性發(fā)炎外����,腹膜也發(fā)炎,腹腔內(nèi)充滿大量滲出液��,嚴(yán)重時為帶血的粉紅色��。鯉魚急性感染時���,鰓、腸��、心��、腎���、肌肉出血��,肝發(fā)炎及水腫�,最后肝多處壞死,可見黃疸癥狀���。

(鯉肛門紅腫�,體表出血)

4.防治

目前尚無有效的治療方法,主要進(jìn)行預(yù)防����。

(1)魚病流行季節(jié),每15天�����,每畝水面用生石灰20公斤��,或漂白粉交替使用���,全池潑灑�����。

(2)可用大蒜素�����、板藍(lán)根����、地榆、魚腥草或大黃�����、穿心蓮(2∶3∶1∶3∶2)合劑遍灑����,連用2~3次,同時按上述比例拌餌投喂��。

(3)用含氯消毒劑比如二氯異氰脲酸鈉或二氧化氯等全池潑灑消毒���。

(4)注射疫苗。用滅活疫苗或弱毒疫苗免疫預(yù)防����。

(5)用碘伏、季銨鹽類消毒可預(yù)防此病發(fā)生�。

(6)將水溫提高到22℃以上可控制此病發(fā)生��。

四�����、傳染性胰臟壞死病

1.病原

病原體為傳染性胰臟壞死病病毒�����,多為冷水魚類病害����。傳染性胰腺壞死病毒(Infectious pancreatic necrosis

Virus�,IPNV),病毒粒子呈正二十面體���,無囊膜��,直徑55~75nm�。病毒在RTG-2��、PG��、RI�����、CHSE-214、AS�、BF-2、EPC

等魚類細(xì)胞株上增殖�����,并產(chǎn)生細(xì)胞病變(CPE)���,生長溫度為4~25℃�,最適溫度為15~20℃�。病毒在胞漿內(nèi)合成和成熟,并形成包涵體�����。

2.傳播途徑

主要侵害鮭科魚類魚苗至3

個月內(nèi)的稚魚����,廣泛流行于歐����、美����、日本等許多國和地區(qū)���,我國東北��、山東����、山西����、甘肅、臺灣等省養(yǎng)殖的虹鱒均發(fā)現(xiàn)此病���。發(fā)病水溫一般為10~15℃�����。2~10周齡的虹鱒魚苗�����,在水溫10~12℃時�,感染率和死亡率可高達(dá)80~100%。20周齡以后的魚種一般不發(fā)病��,但可成終身帶毒���,成為傳染源�����。本病可通過水平和垂直兩種方式傳播�。

垂直傳播:帶病毒親魚的卵�����、精液�。

水平傳播:病魚的糞便、尿����、分泌物將病毒帶入水中,感染途徑為鰓和口�。

3.流行及危害

該病主要危害鮭科魚類的魚苗及幼魚。開食2月齡的苗種常引起急性批量死亡�,一般開食后7周開始出現(xiàn)死亡����,較大魚苗首先發(fā)病�,20周齡以上幼魚一般不再發(fā)病���。發(fā)病水溫為10℃~15℃���,水溫在10℃~12℃時死亡率可達(dá)80%~100%,該病潛伏期與魚大小及水溫有關(guān)���,魚越大潛伏期越長��,水溫越高潛伏期越短��。

(虹鱒魚)

4.癥狀

病魚體色變黑�����,眼球突出���,腹部膨脹,充有大量腹水�����,鰭基部和腹部發(fā)紅、充血�,多數(shù)病魚肛門處拖著線狀粘液便,并不時在水中旋轉(zhuǎn)狂奔�����。肝臟�����、脾臟����、腎臟、心臟蒼白���,消化道內(nèi)通常無食物���,充滿乳白色或淡黃色粘液。典型病變是胰腺壞死�,并在一些細(xì)胞胞漿內(nèi)出現(xiàn)包涵體。疾病后期�����,腎臟和肝臟等也發(fā)生變性、壞死�。

體重5克以上幼魚多為慢性,死亡速度較慢����,外觀腹部膨脹�,體色變黑,眼球突出���,鰭基部和腹部充血發(fā)紅�,肛門大多拖線狀糞便����,游動緩慢,攝食不良���。

體重5克以下魚苗多為急性���,死亡速度快,病魚活動遲緩����,側(cè)游或緩慢旋轉(zhuǎn)游動后沉底���,腹部膨脹,體色變黑�����。

5.預(yù)防

不使用帶病原的親魚繁殖幼體��,不從發(fā)病區(qū)運(yùn)輸魚及卵��,采用獨(dú)立水體進(jìn)行產(chǎn)卵�、魚苗孵化、培養(yǎng)����。魚苗、魚種應(yīng)放置于漁場最上游�����,以防止水平傳播����,防止水源污染�。

養(yǎng)殖設(shè)施及工具用高濃度氯制劑徹底消毒�。

疾病暴發(fā)時,減少養(yǎng)殖密度;魚卵用聚乙烯吡咯烷酮碘50毫克/升消毒15分鐘;加強(qiáng)水源��、魚�����、設(shè)施等的嚴(yán)格消毒��。

6.治療

發(fā)病池一般通過提高水溫的方法來控制病情發(fā)展���。

患病早期用聚維酮碘溶液(按10%有效碘計(jì)算),每千克魚體重用1.64~1.91克���,拌餌投喂�,每日1次���,連續(xù)10-15天���。

五、傳染性造血組織壞死病

1.病原

病原為傳染性造血組織壞死病毒�,多為冷水魚類病害���。傳染性造血器官壞死病毒(Infectious hematopoietic necrosis

virus,

IHNV),病毒顆粒呈子彈形����,大小為120~300×60~100nm,單鏈RNA����,有囊膜。病毒在FHM��、RTG-2����、CHSE-214、PG�����、R�����、EPC、STE-137

等細(xì)胞株上復(fù)制生長�,并出現(xiàn)細(xì)胞病變(CPE),生長溫度為4~20℃���,最適溫度15℃���。

患病虹鱒腹部膨大,體表出血�、出血(仿山崎隆義)

2.傳播途徑

主要危害虹鱒、硬頭鱒��、銀鱒和大西洋鮭等鮭科魚類的魚苗及當(dāng)年魚種�,尤其是剛孵出的魚苗死亡率可達(dá)100%,1 齡魚種的感染率與死亡率明顯下降��,2

齡以上魚基本不發(fā)病�����。流行水溫為8~15℃??赏ㄟ^水平和垂直兩種方式傳播。

垂直傳播:帶病毒親魚的卵和精液����,由卵傳播幾率更大。

水平傳播:水源受污染等����。病毒主要經(jīng)鰓和消化道入侵魚體。

患病虹鱒魚苗肌肉出血(仿山崎隆義)

3.流行及危害

主要危害鮭科魚類如虹鱒���、大麻哈魚����、河鱒等魚苗及當(dāng)年魚種�,發(fā)病水溫4℃~13℃,8℃~10℃時發(fā)病率最高�����,15℃以上停止發(fā)病��,2月齡以下魚苗在水溫10℃時死亡率達(dá)100%,2月~6月齡魚種死亡率大于50%�,大于7月齡魚種死亡率約為10%左右,近年發(fā)現(xiàn)體重7克~100克的虹鱒也有發(fā)病案例��。

患病鮭魚苗肌肉出血(仿W.Ahne)

4.癥狀

病魚體色發(fā)黑���,出現(xiàn)昏睡����,或游動緩慢�,時而出現(xiàn)痙攣,往往在劇烈游動后不久即死���。病魚眼球突出�����,腹部膨大,鰭條基部充血����,出血,肛門處常拖有一條不透明的粘液糞便����?���?谇?�、骨骼肌��、脂肪組織�����、腹膜�����、腦膜��、鰾�、心包膜、腸及魚苗的卵黃囊等出血��。腎臟及脾臟的造血組織嚴(yán)重壞死��,病情嚴(yán)重時腎小管及肝臟也發(fā)生局部壞死�����,胃、腸固有膜的顆粒細(xì)胞�����、部分胰腺的腺末旁及胰島細(xì)胞也發(fā)生變性���、壞死����。胞漿內(nèi)?���?梢姲w。

該病往往在魚苗及幼魚期引起突發(fā)性批量死亡����,一般感染后7天~14天發(fā)病。病魚游動遲鈍�,旋轉(zhuǎn)活動,有時沉底��,體色變黑�����,腹部膨大��,鰭基充血����,肛門懸掛不透明、黏液狀糞便��,體側(cè)肌肉呈“V”形出血��。慢性病魚眼球往往突出�。

該病易與傳染性胰腺壞死病相似,傳染性造血組織壞死病的病魚肛門后面拖的一條粘液便比較粗長��、結(jié)構(gòu)粗糙��。

患病虹鱒腎造血組織壞死H.E ×400(仿P.George)

5.預(yù)防

養(yǎng)殖設(shè)施及工具嚴(yán)格消毒�����。魚卵在17~20℃孵化為宜��,并用聚乙烯吡咯烷酮碘(PVP-I���,含1%有效碘)50毫克/升浸洗15分鐘�����,當(dāng)pH顯堿性時可將濃度提高至60毫克/升���,因?yàn)樵趬A性條件下聚乙烯吡咯烷酮碘效用降低�����。

6.治療

(1)飼料中添加黃芪多糖等免疫增強(qiáng)劑��,增強(qiáng)機(jī)體免疫力有一定作用���。

(2)將病魚池水溫提高至17℃~20℃可控制病情嚴(yán)重惡化。

六�、病毒性出血敗血病

1.病原

本病多為冷水魚類病害,病原體為彈狀病毒科中的艾格特維德病毒��,或稱艾格特維德病毒(Egtved virus)�����,為一種單鏈RNA

病毒��,大小在170~180nm×60~70nm。病毒能在哺乳動物細(xì)胞株BHK-21��、WI-38 和兩棲動物細(xì)胞株GL-1

上生長����,但更易在魚細(xì)胞株如BF-2�����、CHSE-214�、FHM、PG 和RTG-2

上生長���。生長溫度范圍為4-20℃���,最適增殖溫度為15℃,20℃以上失去感染力�。

患病虹鱒肌肉出血 (仿P.George)

2.傳播途徑

水為傳播媒介,通過親魚垂直傳播��,另外池底淤泥及無脊椎動物為其水平傳播途徑�����。帶病毒魚是重要的傳染源。潛伏期通常為14周�����。

患病虹鱒鰓蒼白�,貧血,脾����、腎腫大(仿P.Kinkelin)

3.流行及危害

主要危害魚種及幼魚,一般魚體大于5厘米才發(fā)病。流行于冬末春初���,水溫6℃~12℃發(fā)病多��,在8~10℃死亡率最高���,14℃~15℃發(fā)病少���,而在15℃以上時�,卻很少發(fā)生�����。累計(jì)死亡率可達(dá)80%�,當(dāng)水溫變化或移動魚體后易發(fā)生。

4.癥狀

癥狀分為急性�����、慢性和神經(jīng)型三種����。一般由急性轉(zhuǎn)為慢性,最后轉(zhuǎn)為神經(jīng)型。但三種表現(xiàn)型不易明確區(qū)分�,主要表現(xiàn)為突發(fā)性大量死亡,皮膚出血����。

急性型:發(fā)病迅速,死亡率高��,主要表現(xiàn)為突發(fā)性大量死亡��,體色發(fā)黑���,死亡量大�,鰓蒼白有出血點(diǎn)�,皮膚、肌肉���、眼眶周圍及口腔出血�。病魚貧血���,造血組織發(fā)生變性�、壞死����,白細(xì)胞和血栓細(xì)胞減少����。體內(nèi)脂肪組織�、生殖腺、肌肉�����、腸系膜有出血點(diǎn)���,肝臟色淡,腎臟變薄充血����。

慢性型:一般由急性轉(zhuǎn)變而來,病魚病程長���,中等程度死亡率�。體色更黑���,眼球嚴(yán)重外突���,貧血更加嚴(yán)重�����,尤其是鰓及肝臟顯示嚴(yán)重貧血����,鰾及腎臟腫大��,腹腔充滿積液���,使病魚外觀呈腹腔膨脹樣�����。

神經(jīng)型:發(fā)病較慢���,死亡率很低,主要表現(xiàn)為病魚運(yùn)動失常��。病魚作旋轉(zhuǎn)運(yùn)動�����,有時急劇掙扎后沉底。內(nèi)臟嚴(yán)重貧血���。有時體表出血癥狀不明顯����,但內(nèi)臟有嚴(yán)重出血�。

5.預(yù)防

目前尚無有效的治療方法,以預(yù)防為主�����。

(1)發(fā)眼期卵用伏碘(PVP-I�����,商品名為10%復(fù)方皮維碘溶液)配成含有效碘50毫克/升的濃度(10升水中加入50毫升的PVP-I液)浸洗15分鐘�����,如水的pH值高��,則需用60~100毫克/升��。

(2)疾病早期用伏碘液拌餌投喂�����,每千克魚每天用有效碘1.64~1.91克�����,連喂15天���,死亡率可降低����。

(3)每萬尾0.4克左右的仔魚每天投喂24毫克植物凝集素(PHA)�,分2次投喂,連喂1周為1個療程�����,且有一定的效果���。

(4)可將病魚放在低于10℃的水環(huán)境中飼養(yǎng)�����,或?qū)l(fā)病池水溫提升到18℃以上�,從而可以控制此病的發(fā)生。

(5)用大黃等中草藥拌餌投喂��,有一定防治效果����。